|

THE YOOJUNG TIMESyoojungtimes.com |

임헌영 “사랑과 행복, 구원으로서의 문학”임헌영 선생 초정 LA문학강연 요지 전문2018-02-03 |

임헌영 선생 초정 LA문학강연

“사랑과 행복, 구원으로서의 문학”

*강연요지 전문 (PDF파일 원본 첨부)

[유정신보=LA] 편집부 정리

사진: 심흥근 기자 (inchon7080@gmail.com)

*일시- 2017년 11월 15일 오후 6시30분 -9시

*장소 - LA한국교육원 (680 Wilshire Pl, L.A)

*주관 - 미주문인협회 / 재미시인협회 / 재미수필문학가협회

미주소설가헙회 / 미주시학 / 글마루문학원 / 미주가톨릭문협

사랑과 행복, 구원으로서의 문학

1. 전위주의 시대의 예술혁명

어원은 라틴어의 modo, 즉 영어의 just now(바로 지금)에서 유래. 모던이란 시대 구분 명칭. 모더니즘이란 거시적으로는 1890년대부터 1945년간 유럽 전역에서 성행했던 전위주의 (Avant-garde) 미학운동 일체를 지칭. 기존의 사실주의적 이론에 대한 비판에서 출발한 실험적인 활동으로 상징주의. 다다이즘. 초현실주의. 표현주의. 이미지즘. 주지주의. 유미주의. 심리주의 일체에 대한 명칭.

사상적 배경은 니체와 프로이트 등 전통적 질서와 가치체계 파괴적인 요인. 기존 부르주아의 가치관과 동시에 프롤레타리아 혁명의식도 동시에 배격. 그러나 사회경제사적으로는 다분히 부르주아 계층의 정서와 융합.

카바레 볼테르(Cabaret Voltaire)의 전위주의,

후고 발과 아내 에미 헤닝스가 1916년 2월 5일 개관한 다다이즘의 발상지로 작품 전시 및 집회 등 복합 문화공간. 처음에는 ‘농장’ 바였다가 개조.

On July 28, 1916, Ball read out the <Dada Manifesto>. In June, Ball had also published a journal with the same name. It featured work from artists such as the poet Guillaume Apollinaire and had a cover designed by Arp.

Hugo Ball(1886-1927), German author, poet and one of the leading Dada artists. 독일 가톨릭 중산층 집안 출신으로 뮌헨, 하이델베르크, 베를린 등 대학에서 사회학과 철학 전공. 제1차대전 때 스위스 망명, 바쿠닌( Mikhail Aleksandrovich Bakunin, 1814-1876) 철학에 경도. 1916년 다다 선언.

Emmy Hennings(1885-1948), 시인, 연기자. 1913년 뮌헨에서 발 만나 예술적인 동지. 함께 1915년 취리히로. 1920년 결혼.

트리스탄 차라(Tristan Tzara, 1896-1963), 몰다비아 지역 유태인으로 출생, 11세 때 부카레스트로 이사. 1914년 University of Bucharest 입학, 수학과 철학 전공, 이듬해 취리히 행. 발과 카바레 볼테르에서 다다운동. 1919년 파리로 가서 다다운동 계속.

다다이즘(Dada, Dadaism), 다다란 슬라브어로 열정적 확신, 프랑스어로는 강박관념적 집중 혹은 아이들이 목마를 부를 때 쓰는 말, 차라가 카페 테라스(Cafe Terrace)에서 1916년 2월 8일 오후 6시에 ‘다다’란 말 발설. 바보스러운 의미 없는 말.

파리, 뉴욕, 이태리, 러시아, 네델란드, 유고슬라비아, 도쿄 등지로 확산.

시에서의 다다의 극단적인 예 ; 모자 속에 낱말 집어넣고 무작위로 뽑아서 시 짓기. 외설어 사용. 3작품을 동시에 낭독하기. 소음과 소리 지르기 등. 1922년 사명 끝이라고 선포, 초현실주의 등에 흡수 됨.

기존 가치, 예술 부정, 반예술 표방한 무정부주의적 예술 운동. 예술적인 선구로는 마르셀 뒤상(Marcel Duchamp, 1887-1968), French-American painter, sculptor, chess player, and writer. 1915년 뉴욕 행. 그곳에서 뉴욕파 다다이즘 전개. <계단을 내려가는 나부(Nude Descending a Staircase, No. 2, Nu descendant un escalier n° 2)>(1912). <자전거 바퀴>(1913). <샘(Fountain)>(1917) 등.

음악계는 쇤베르크(Arnold Schönberg), 드뷔시(Achille-Claude Debussy), 라벨(Maurice Joseph Ravel), 바르토크(Béla, Bartók) 등.

스트라빈스키(Igor Stravinsky), <Le Sacre du printemps(The Rite of Spring)>(1913. 5.29. 밤, 파리 샹젤리제 극장서 초연),

미술계는 칸딘스키(Wassily Kandinsky), 브라크(Georges Braque), 피카소(Pablo Ruiz y Picasso, 1881-1973) 등.

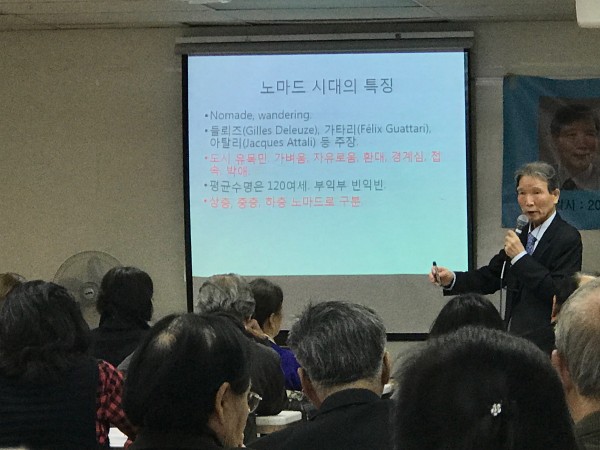

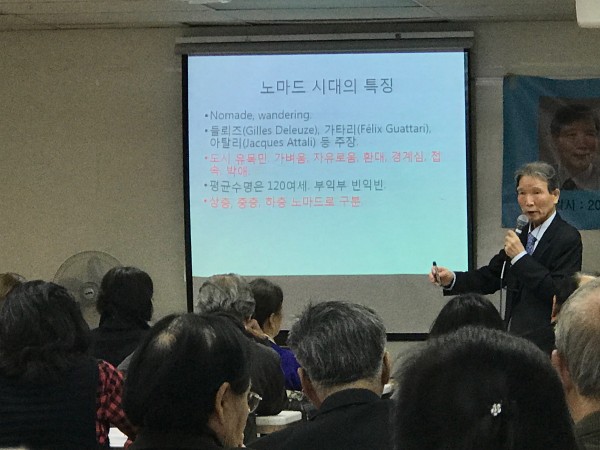

2. 노마드 시대의 특징

보드리야르(Jean Baudrillard, 1929-2007)의 21세기 진단. Nomade 이론.

현대는 multiculturalism(다문화)시대. 1908년 포드 T형 승용차 1대 조립 시간이 12시간 28분에서 1ㅅ간 30분으로 단축, 대당 가격은 2천 달러에서 290달러. 1927년 5월 생산 중단. 이유는 GM사의 시보레 등장. 이 시점을 생산의 시대의 종언, 소비의 시대 진입. 생산 시대는 양의 축적-소비시대는 질의 평가, 상품시대에서 예술품 시대로 전환. 거지도 예술적 동냥 하는 시대.

노마드 시대는 또한 디아스포라(Diaspora)와 다문화시대(Multiculturarlism)를 겸한다.

프롬(Erich Fromm, 1900-1980), “신은 멀리 있는 ‘우주’라는 주식회사의 사장"으로 변한 시대. 악마가 지옥에 있지 않고 지상에서 성업 중인 시대. 권력. 돈. 섹스, 명예 등... 악마에게 영혼을 서로 팔려고 공개 입찰해 둔 상태.

“찬란하고, 환희에 차 있으며, 야만스럽고, 행복하고, 기상천외하며, 기괴하고, 도저히 살 수 없고, 인간을 해방시키며, 끔찍하고, 종교적이면서도 종교 중립적인 사회. 21세기는 이런 모습일 것이다.”(자크 아탈리)

임헌영 평론집, <불확실시대의 문학>(한길사) 참고.

발터 벤야민(Walter Benjamin, 1892-1940), 1960년대부터 ‘벤야민 르네상스‘ ; 유태주의 + 마르크시즘 + 모더니즘 = 마르스크스 인용하는 비 마르크스주의자.

시대 풍속사부터 언어철학, 번역 이론, 미메시스론, 독특한 산문양식, 모더니즘적 미학관, 문명사 전반에 걸친 통찰로 데리다(Jacques Derrida, 1930-2004) 등 후기구조주의· 포스트모더니즘· 해체론, 매체이론 등 현대문명사 전체를 조망.

<프란츠 카프카> ; 비교적(秘敎的), 신비주의적인 요소. 카프카의 작품을 풍요롭게 읽고 구절마다 자신의 사유를 담은 해석.

인디언이 된다면 언제나 달리는 말에 올라타고, 비스듬히 바람을 가르며 진동하는 대지 위에서 짧은 전율을 느끼면서, 마침내는 박차도 내던지고, 왜냐하면 박차 따윈 있지도 않았으니까, 또 말고삐도 내던지고, 왜냐하면 말 고삐 같은 것은 있지도 않았으니까, 드디어는 대지가 매끈하게 깎아놓은 황야처럼 보이자마자 말의 목덜미도 말의 머리도 보이지 않으리라(사라져 버리리라).

카프카 <인디언이 되고 싶은 욕망>

<기술복제시대의 예술작품> ; 예술작품은 원칙적으로 복제 가능(도제, 예술의 대가, 제3자의 돈벌이). 완벽한 복제라도 한 가지 요소가 빠져 있다. 즉 시간과 공간에서 예술작품이 갖는 유일무이한 현존성, 즉 일회적 현존성. 시간적 공간적 현존성은 원작(Original)의 진품성.

현존성을 분위기 Aura라는 개념.

아우라의 붕괴를 <산딸기 오믈렛>로 풀이.

3. 가족 분해의 시대?

후기 산업사회의 타성적 사랑의 예, 에리카 종(Erica Mann Jong, 1942-)의 <날기가 두렵다(Fear of Flying)>(1973). In the novel, Jong coined the term "zipless fuck", which soon entered the popular lexicon.

<매디슨 카운티의 다리(The Bridges of Madison County)>(1992), 무대는 Madison County, Iowa. 작가 로버트 제임스 월러(Robert James Waller(1939-), 일상화된 사랑으로 사랑 때문에 인생을 바꾸지 않는 보통 사랑의 시대의 증언.

한국은 노마드 시대에 문학 전 장르에 걸쳐서 (1) 가족 분해, (2) 여행, 기행체 시, 소설, 수필이 대유행.

가족분해는 (1) 신소설 시대까지는 계모가 그 주요 원인. 일제 식민통치 시기에는 강제 징용이나 유이민. (2) 8.15와 6.25 전후에는 가난과 이데올로기적인 갈등. (3) 1960년대 농민분해 과정(바로 노마디즘의 초보적 형태). (3) 1970년대 애정의 파탄. (4) 1980년대 소설에서는 성격문제. (6) 최근에는 원인 불명(윤대녕).

다성욕시대 ; 들뢰즈와 가타리에 의하여 '다성욕(polysexuality)'이라 명명.

하층 노마드의 국제적 룸펜화 현상. 유미주의적인 경향 유행.

공지영 <조용한 나날>, 단편집 <<존재는 눈물을 흘린다>> 수록), 첫 애인을 다른 여인에게 보내주고, 결혼한 남편 역시 또 다른 여인에게 가게 한 뒤 결혼한 여주인공은 36세.

나는 옷을 벗고, 강물이 베란다 밑에서 찰랑이는 모텔 방에서 김 대리와 익숙한 섹스를 했다. (.......) 남편은 아직 돌아오지 않았다. (.....) 나는 눈을 내리깐 채, 수첩을 꺼내 오늘자 일기를 메모한다.

아무 일도 없었다. 오늘도 조용한 하루였다, 라고.(<조용한 나날>)

그 이후, 권지예, 김윤영, 김애란, 한강 등으로 이어지고 있다.

4. 창작방법론 개요

문학 입문자들은 초기에 장르 선택의 기로에 선다. 그 선택방법을 <비파행>에서 찾아보자.

<장한가(長恨歌)>의 대문호 백거이(白居易, 772年2月28日-846年9月8日), 字 樂天,晚号 香山居士、醉吟先生,另有 廣大教化主的 稱號。

江州(今 江西省 九江市)司馬, 白居易被贬江州司马已两年,在浔阳江头送别客人,偶遇一位年少因艺技红极一时,年老被人抛弃的歌女。有感而发。<비파행(琵琶行)>(장편서사시).

九江琵琶亭白居易石像

“浔阳江头夜送客(심양가두야송객) / 枫叶荻花秋瑟(풍엽적화추슬슬) / 主人下马客在船주인하마객재선) / 举酒欲饮无管弦(거주욕음무관현) / 醉不成欢惨将别(취불성환참장별) / 別时茫茫江浸月(별시망망강침월) / 忽闻水上琵琶声(홀문수상비파성) / 主人忘归客不发(주인망귀백불발).”

여기서 작가적 기질을 가진 사람은 이게 단초가 되어 사건을 더 전개할 줄 알아야하고, 수필가는 그 여인의 옷매무새나 자태 등을 더 추가해 서술해야 된다. 시인은 입다 더 짧게 처리해도 좋다.

체호프(Anton Pavlovich Chekhov, 1860.1.29.-1904.7.15.)의 창작비법.

스타니슬라프스키(Konstantin Sergeevich Stanislavskii, 1863-1938)8의 연출 비법과 창작방법론 비교.

창작의 기본은 작가 자신의 절박감에서 형성. 그 대표적인 예는 차이코프스키(Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893)에서 찾을 수 있다.

<비창(the Pathétique)>(1893, 53살)의 탄생 비화.

The Symphony No. 6 in B minor, Op. 74. 교향곡 제6번, 조카 보비에게 헌정. 레퀴엠에 가까운 분위기. 제1악장은 신과의 싸움 아닌 자신과의 싸움.

1852(12살), 페텔스부르크 법률학교(The School of Jurisprudence(Императорское училище правоведения) 입학 1859년(19세) 졸업, 법무성에 근무함.

러시아 음악협회(Russian Musical Society, RMS, 1859년 창립)의 음악교실(Mikhailovsky Palace, now the Russian Museum)거쳐 안톤 루빈슈타인이 건립한 페테르부르크음악원((St.petersburg Conservatory) 1기생 입학, 재학 중 법무성에서 승진 대상에서 누락. 사직 후 음악원 졸업, 모스크바음악원(Moscow Conservatory) 이론 교수.

이 무렵 성욕 억제가 작곡가에게 큰 고뇌. 냉혹한 사람들이 자신의 호색적인 취향을 알게 될까 공포심. “나는 홀로 있는 것이 좋고 말도 별로 하지 않는단다. (....)나는 삶에 지쳐서 새로운 관계를 맺기에는 너무 게으르고, 가정을 이루기에는 지금 너무 편안한 상태이며, 아내와 아이들의 운명에 대한 책임을 짊어지기에는 너무 나태하다.”(1864년 여동생에게 보낸 편지)

동성애자? 코테크(Iosif Iosifovich Kotek, 1855-1885), violinist, composer.

아내 안토니나(Antonina Ivanovna Miliukova, 1848-1917), 1877-1893년간 형식상 부부. 차이코프스키 사후 미망인 신분 유지.

“영감이란 첫 번째 부름에는 나타나지 않는 손님과 같습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 사람들은 계속 작업을 해야 합니다. 그리고 진정한 예술가라면 일할 마음이 나지 않는다는 핑계로 팔짱을 낀 채 아무 일도 하지 않고 앉아있는 법이 절대로 없습니다. 일할 기분만 기다리면서 앞으로 나아가려는 노력을 하지 않는다면 금방 무감각과ㅑ 나태에 바지고 마는 법입니다. .....믿음과 인내가 저를 떠난 적이 없었습니다. .... 이 영감의 원천을 사람들은 알지 못하지요. 바로 이것이 인간의 마음을 움직이고 인간에게 지속적인 영향을 끼칠 작품들을 만드는 능력을 제게 부여했습니다.“폰 메크 부인에게 편지, 1878.3.5.)

“저는 창작 능력과 상상력이 부족하다고 한탄할 정도는 아닙니다. 하지만 형식을 다룰 때면 언제나 미숙함으로 괴로워하고 있습니다. 오직 지속적으로 집요하게 일을 함으로써만이 저는 어느 정도까지는 내용에 상응하는 형식을 완성해 낼 수 있게 되었습니다.”

“명성! 이 단어가 저의 가슴 속에 얼마나 상반되는 감정들을 불러일으키는지요! 한편으로 저는 명성을 바라고, 또 명성을 얻으려고 노력하지요. 그러나 다른 한편으로 명성은 제게 역겹기만 하답니다.” (폰 메크에게 편지, 1880.8.25.)

1893.11.6. 동생 모데스트의 집에서 운명(53세).

11월 10일 8천명의 조객 행렬로 알렉산더 네프스키 수도원묘지(Tikhvin Cemetery at the Alexander Nevsky Monastery)에 안장.

5. 영혼의 방황과 구원

카잔차키스(Nikos Kazantzakis, 1883-1957)의 <영혼의 자서전>에 나타난 고뇌.

세 가지의 기도

“첫째, 나는 당신이 손에 쥔 활이 올시다, 주님이여. 내가 썩지 않도록 나를 당기소서.

둘째, 나를 너무 세게 당기지 마소서, 주님이여. 나는 부러질지도 모릅니다.

셋째, 나를 힘껏 당겨주소서, 주님이여. 내가 부러진들 무슨 상관이겠나이까?”

크레타 섬 이라클리온(Heraklion, Iraklion Crete) 출생. 늙은 산파, “언젠가 이 아기는 주교님이 될 테니, 내 말을 잊지 말아요.”

조상들은 약탈자, 즉 해적. 그런 가운데서 소년은 대지와 바다, 여인, 별이 가득한 하늘. “내 모든 감정은, 그리고 지극히 추상적인 것에 이르기까지 내 모든 사상은, 이 네 가지 기본적인 요소로 이루어졌다. 내 머릿속에서는 가장 형이상학적인 문제까지도 바다와, 흙과, 인간의 땀 냄새가 나는 따스한 실체의 형태를 취한다. 개념이 나에게 따르려면 육체가 되어야 한다. 냄새 맡고, 보고, 만질 때 – 그 때가 되어야 나는 이해한다.” “내가 좋아하는 어느 비잔티움 신비주의자가 말했다.

“현실을 바꿀 수가 없을 터이니 현실을 보는 눈을 바꾸자.” 어렸을 때 나는 그랬고, 지금도 삶에서 가장 창조적인 순간들에는 마찬가지로 그렇게 한다.“

“참된 인간이란 아무리 곤경에 처했어도 신의 앞에서까지도 저항하고, 투쟁하고. 두려워하지 않아야 한다.”

1897(14)-1898(15), 터키인들 기독교인 학살. 일가 키클라데스 제도 낙소스(Náxos) 섬으로 피신. 거기서 프랑스 가톨릭 수도회 운영 학교. 고교시절, 지동설이나 진화설에 충격.

가톨릭으로 개종, 아버지에게 혼쭐 나고 다시 그리스정교로.

내가 처음으로 금지된 말들을 했을 때, 어머니는 후춧가루로 내 입 안을 닦고 다시는 그런 말을 하지 말라고 경고.

아테네 대학교(University of Athens)에서는 법학. 유학, 상처를 받고 그리스로 돌아왔다. 날아가는 어떤 새의 이름을 묻자 농부의 대답, “가엾은 양반. 왜 신경을 써요? 잡아먹지도 못할 새인데.”

1914(31살), 아토스 산(Mount Athos, Holy Mountain, 북부 소재 성산으로 현재 수도원 20여개, 작은 수도처 12개, 주택 7백여 외에 암자와 개인실 등) 수도원 순례, 40여 일간 체재,

톨스토이 읽고 종교가 문학보다 더 중요하다는 생각 굳힘.

앙겔로스와 아토스 방랑. 거룻배로 항구 다프니(Dafni, Mount Athos)로 갔다. 선창가에는 천년 동안 여자와 암컷 짐승까지도 출입을 금한 계율을 지키기 위해 남장 여자가 없는지 엄격하게 지키는 수사가 서서 감시.

아토스 정상, 밀수업자였던 루카스 신부가 안내. 예사로 규칙 어기며 “고해를 하면 죄의 사함을 받으니까요.”

가장 성스러운 ‘동굴의 마카리오스(Makarios)’. 어둠, 똥과 향의 냄새, 그리고 작은 항아리. 앙상한 두 팔이 보이며 “어서 와요!”하는 숨찬 음성. 나는 아직도 악마와 싸우고 계시냐고 물었다.

“이제는 그렇지 않아. 지금은 늙었고, 악마도 나와 함께 늙었어. 악마에게는 힘이 없지....나는 신과 싸우는 중이야.”

“신과요!” 나는 놀라서 소리쳤다. “그럼 당신은 이기리라고 생각하나요?”

“나는 지고 싶어. 나에게는 아직 뼈가 남았는데, 뼈가 저항을 계속하지.”

수사는 마음에 새겨두라며, “지옥에서 벌을 받은 건 오직 하나, 자아이니라. 그래, 자아, 모든 저주가 거기 내릴 터이다.“라고 말했다.

이그나티우스 신부는 움푹한 뺨에 갈아놓은 밭처럼 깊은 주름살이 패이고 엄지발가락이 찢어진 구두 틈새로 비어져 나온 채 썩은 냄새를 풍기며 고백.

“내 마음은 신이 들어오게끔 열리지가 않았어요. 사탄이 문을 잠그고 열쇠를 내놓지 않았기 때문이죠.”

대수도원장은 그를 테살로니키 부근 사유지 감독관으로. 여름 수확기에 소작인들이 속이지 못하게 감시하는 직책. 21년만의 방면. 20년 만에 아기를 안고 젖을 먹이는 여자 보고 어지러웠지만 성모 마리아라고 생각하고 경배. 결국 섹스.

“평생 나는 십자가에 못 박혀 살았지만, 그날 밤 부활했어요. (중략) 정말 처음으로 나는 신이 나에게 가까이, 두 팔을 벌리고 가까이 다가옴을 느꼈어요. 어찌나 감사하게 생각했던지 그날 밤은 동이 틀 때까지 기도를 드렸으며, 내 마음은 활짝 열려 신을 받아들였어요.”

여인은 기도나 단식, 은덕보다 강하다고 그는 말했다.

“주님을 내 방으로 데려온 사람은 여인이었어요! 30년인가 40년 전의 그 날 밤 이후로 나는 항상 죄도 신을 섬기는데 필요한 방법인가 하는 생각을 해보았습니다.”

카잔차키스는 3천 년 전 이집트로부터 히브리 사람들이 도망쳤던 길을 따라갔다. 시나이 수도원(Saint Catherine's Monastery) 탑. 대수도원장은 하느님을 찾고 싶으냐고 물었다. 신의 목소리를 듣고 싶다고 하자 사막에서는 모든 목소리가 들린다며 속세에서 헛되이 추구하던 것을 여기서 찾도록 하느님의 은총을 빌어주었다. 이튿날은 정상으로 올라가 성채를 보았다.

안내하는 신부, “신의 본질에 대해서는 궁리 그만하고 내 말이나 들어요. 화상을 입지 않게 불에 손을 대지 말아요. 눈이 멀지 않으려면 신을 볼 생각을 말고요.”

7일째 요아힘 신부의 방. 그는 내 고향에서 어린 시절 골목을 떠들썩하게 하던 술집 가수들의 마차를 몰던 마부.

“백년을 산다고 해도 여자들을 즐기지 못하면, 그들은 당신이 잠들었거나 깨었거나 언제라도 찾아와 꿈과 영혼을 더럽히죠.”

그는 신보다 인간을 두려워한다며 천사는 고상해진 악마에 지나지 않는다고 단언. 그는 “속세로 돌아가요. 지금은 속세가 수도원이니, 그곳에서 성자가 되어야 해요.”

운명의 벗 기오르고스 조르바를 만난 건 1917년(34살)때,

<영혼의 자서전>에서 내 영혼에 가장 깊은 자취를 남긴 인물은 다섯 사람이다.

호메로스, 붓다, 니체, 베르그송, 조르바.

“나는 최상의 어리석음이라고 여겨지던 삶의 본체가 나에게 실천하라고 소리치는 바를 감히 하지 못하는데 내 영혼을 수치스러워했던 적이 무척 많았다. 하지만 나는 조르바의 앞에서보다 내 영혼에 대해서 더 수치를 느꼈던 적은 없었다.”

“연민 – 붓다의 나그네 길에서는 그것이 훌륭한 안내자이다. 연민을 통해서 우리들은 육체로부터 스스로 해방되고, 울타리를 무너뜨리고, 무(無)와 하나가 된다.”

프로이트의 제자 빌헬름 슈테켈Wilhelm Stekel, 1868-1940)이 붙인 ‘성자의 병’이란 안면습진. 슈테켈은 나에게 어서 빈을 떠나라고. 빈에서 베를린으로 옮기면서 나는 붓다와 결별했다.

비 내리는 일요일, 박물관 안에서 인간의 두개골로 만든 아프리카의 무서운 가면들을 구경. 한 여자, 자기는 유대인이라고 소개하기에 아직도 메시아를 기다리냐고 물었다.

“아뇨, 그는 왔어요.”

“메시아요?”

“네, 메시아요.”

나는 다시 웃었다. “언제요? 어디서요? 그분의 이름은 무엇인가요?”

“레닌이에요.”

여자는 붓다라는 사람 얘기는 들었다며, 그는 유령이라고 했다. “우리의 메시아는 피와 살로 이루어졌어요.” 그녀는 얼굴을 붉히며 격분한 소리로 말했다. 며칠 전 러시아에서 돌아왔다는, 야수적인 분노로 들끓는 그녀의 이름은 이트카. 그녀와 사랑에 대한 말은 한마디 없이 동물들처럼 몸으로만 즐거워하며 깊은 잠이 들곤 했다. 기독교는 죄악이라고 오명을 씌움으로써 남녀의 결합을 더럽혔지만 얼마나 마음이 편한가! 나는 불타오르는 여자를 감탄의 눈으로 지켜보며 나는 구운 메추라기를 게걸스레 먹어치워 수녀들을 놀라게 했다는 성녀 테레사를 떠올렸다. “기도시간에는 기도를 열심히 하고 메추라기 시간에는 메추라기를 먹고요.”라고 테레사는 두 행위에 똑같은 열성을 보였다는 것.

“인류를 동정하기에 앞서서 나는 내적인 부끄러움을 느꼈다. 모든 공포를 덧없고 헛된 환각으로 변모시키려고 애쓰는 한편으로, 인류의 고통을 보고 나는 부끄러움을 느꼈다. (중략) 처음에는 수치심이, 나중에는 연민이 내 가슴 속에서 맥박 쳤고, 나는 다른 사람들의 고통을 나 자신의 고통처럼 느끼기 시작했다. 다음에는 분노가, 그 다음에는 정의에 대한 갈망이, 그리고 무엇보다도 강한 책임감이 뒤따랐다. 세상의 모든 굶주림과 불의는 내 탓이고 내 책임이라고 생각하였다. 나는 어떻게 해야 하나? 나는 내 의무가 달라졌음을 알았다.”

“포만감에 시달리는 사이비 불교 신자여. 장난삼아 고통에 시달리는 귀족적인 인간이여. 정말로 반갑습니다. 지금까지 당신은 신의 얼굴을 찾아 헤맨답시고, 하나의 거짓된 신을 찾기 위해 다른 거짓된 신을 버리고는 했습니다. 이리로 와서, 불쌍한 나의 친구여, 참된 신의 얼굴을, 인간의 얼굴을 찾도록 하세요. 구원을 받고 싶다면 꼭 와야 합니다. 우리들이 건설하는 세상은 이제 겨우 뼈대만 완성되었습니다. 붓다도 좋지만 – 붓다는 백발 할아버지들이나 추구하는 대상이랍니다.”

그렇게 3개월을 지나고 다시 베를린에 들렸다가 그리스로 돌아가는 길에 빈에 들렸을 때는 세상이 달라졌다. 야만스런 현대 음악, 치장한 여자들, 황금에 대한 욕망... 전에는 유혹적이던 것들이 구역질과 공포를 일으키는 대상으로 변해 있었다. 세상이 썩는 듯한 냄새가 사방에서 났다.

“생명체가 권력을 축적하면 멸망을 낳게 된다. 또한 생명체는 맡은 의무를 다했기 때문에 제거된다는 불가해한 사실도 존재한다. 의무를 완수하지 못했더라면 그것은 남들을 괴롭히거나 자신이 괴롭힘을 당하지 않으며 훨씬 더 오랫동안 멍청히 살았으리라.”

스탈린 등장으로 반사회주의로 돌아서다.

<그리스도 최후의 유혹(The Last Temptation of Christ, The Last Temptation)> 출간으로 신성 모독. 그리스에서는 출간 않았고, 이듬해 교황이 가톨릭 금서목록에 올림. 카잔차키스는 바티칸과 아테네에 전문 보냄. “성스러운 사제들이어, 여러분은 나를 저주하나 나는 여러분을 축복합니다. 여러분께서도 나만큼 양심이 깨끗하시기를, 그리고 나만큼 도덕적이고 종교적이시기를 기원합니다.”

소설은 예수 그리스도의 생애 재구성. 예수를 물리적 환경에 민감한 인간으로 부각. 마리아 막달레나에 대한 욕망과 소명의식 사이의 갈등.

십자가 처형, 천사가 구원, 결혼해 선한 인간으로 살기. 수년 후 그 천사가 사탄임을 알자 지상의 행복은 꿈임을 각성. 꿈에서 깨어나 십자가형에 희생.

1957(74), 중국 정부 초청으로 중국행. 일본 경유 귀로에 백혈병 증세, 독일 병원. 알베르트 슈바이처 박사의 쾌유 문병. 고비 넘겼으나 아시아 독감으로 10월 26일 독일 프라이부르크(Freiburg)에서 사망.

유명한 묘비명(Heraklion 언덕 위), "I hope for nothing. / I fear nothing. / I am free."

6. 엔도슈사쿠의 일깨움

遠藤周作(Endō Shūsaku, 1923-1996), 1966년(43살), 장편 <침묵(沈黙)>. 다니자키 준이치로(谷崎潤一郎)상 수상.

에토시대(江戶, 1603-1867) 기독교 탄압상. 1626, 나가사키 감옥 신자들의 야마 하이리(山入拷問) 고문. 운젠지옥(雲仙地獄) 온천 물 퍼붓기, 돌 위에 세워두기, 입 막고 열탕에. 1628년부터 고문에서 신앙 포기 종용으로 바뀜.

(1) 아나츠리(穴吊り), (2) 성화 밟기(후미에, 踏絵) 등 고문.

크리스토판 페레이라(Cristóvão Ferreira, 1580경-1650) ; 포르투갈인 예수회 선교사로 일본에서 고문 후 기교(棄敎), 사와노 추안(沢野忠庵)이라 개명, 일녀를 아내로 삼고 기독교 탄압에 앞장. 일본어에 능통했던 그는 1633년 나가사키에서 피체, 아나츠리 형. 다른 동료는 다 죽은 데도 견디다 5시간 만에 기교. 기독교 비판서 <<현의록(顕疑録)>>, 천문학 다룬 <<천문비용(天文備用)>>, 의학서 <<남만유외과비전(南蛮流外科秘伝)>> 등 출간. 사위(杉本忠恵, 스기모토 추케이)는 바쿠후의 의사 됨.

예수회 본부에서는 큰 충격, 페레이라 사건 뒤 일본 선교 지망자 많아졌으나 오히려 그에게 배교 설득 당함.

<침묵>의 모델은 키아라(Giuseppe Chiara, 1602-1685), 이태리 출신 예수회 선교사로 일본 지망, 피체(1643), 강제 개종, 일본명 오카모토 산에몬(岡本三右衛門)으로, 일녀를 아내로. 그의 배교에는 페레이라가 큰 공로. 기독교 포교의 내면은 그 나라 정복이란 점도 밝힘.

사후 기독교가 금한 화장, 고이시카와(小石川, 東京都文京区) 無量院에 묘석, 이후 행방불명. 현재는 그 가까이에 있는 덴쓰인(伝通院)에 공양비(供養碑), 초후시(調布市) 調布살레지오神学院에 묘비.

포르투갈 출신 예수회 선교사 로드리고(Sebastião Rodrigues)는 실존인물인 키아라가 모델. 그의 스승은 Fr. Cristóvão Ferreira. 페레이라가 배교한 정황조사와 성당 재건 위해 Fr. Francisco Garrpe와 함께 마카오 거쳐 일본에 잠입(五島列島, 九州 최서단. 나가사키 서향 100킬로)한 것은 1638년. 로드리고는 일인 기치지로의 안내로 활동했으나 그가 배교, 밀고해 피체. 나가사키 봉행소(奉行所)에서 로드리고는 페레이라와 만남. 페라이라는 일본인에게 기독교란 무엇인가란 문제 제기하며 배교 유혹. 기치지로는 로드리고 신부에게 한번만 만나달라고 울며 호소.

신의 영광에 찬 순교를 각오한 로드리고의 귀에 뭔가 괴로운 울림 같은 소리. 배교한 일인 산자들에게 로드리고가 배교할 때까지 고문하는 것. 여명, 로드리고는 奉行所 앞 뜰에서 후미에(踏絵) 실시. 그 고뇌의 순간 예수의 말, “踏むがよい。お前のその足の痛(いた)みを、私がいちばんよく知っている。その痛みを分かつために私はこの世に生まれ、十字架を背負(せお)ったのだから.”(Trample! Trample! It is to be trampled on by you that I am here.)

“고난의 순간에 하나님은 어디 계신가?”

그가 혼란에 빠진 것은 갑작스럽게 일어난 사건 때문만은 아니었다. 이해할 수 없는 것은 이 뜰 안의 정적과 매미 소리와 파리의 날개 소리였다. 한 인간이 무참히 죽었는데도 바깥세상은 전혀 그런 일이 없었던 것처럼 전과 다름없이 계속 움직이고 있었다. 이런 바보스러운 일은 있을 수 없다. 이것이 순교란 말인가? 무슨 의미가 있단 말인가? 왜 당신은 침묵하고 있는가? (중략)

"온 땅에 어둠이 임하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라." 이것이 오랫동안 생각해 온 순교의 이미지였다. 그러나 현실에서 본 농민의 순교는 저 사람들이 살고 있는 오두막, 저 사람들이 입고 있는 남루한 옷처럼 초라하고 가련하기만 했다.

배교하자 기치지로가 그에게 와 용서를 빌었다. 기치지로를 통하여 예수는 또 로드리고에게 말한다. “私は沈黙していたのではない。お前たちと共に苦しんでいたのだ.” “弱いものが強いものよりも苦しまなかったと、誰が言えるのか?”

이노우에치쿠고노카미(井上筑後守, 大目付, 오메츠케) ; 아나츠리(穴吊り) 고문방법을 고안한 인물, 온후한 초로의 정치인으로 자신도 한때는 독실한 기독교 신자, 로드리고에게 기독교는 일본과는 안 맞는다고 설득. 그의 부하 통역사 역시 신학교에서 영세를 받은 경력이 있지만 선교사들의 오만과 일본인에 대한 모멸의식에 실망했다고 실토한다.

원제는 <<양지의 향기(日向の匂い)>>였으나 편집자의 제안으로 <침묵>으로 개제.

William Cavanaugh(영국, 윤리신학), 이 소설에 대하여 신이 고통을 제거해주지 않고 인간성과 함께 고통에 빠졌기 때문에 “deep moral ambiguity”라고 평.

작가는 <<A Life of Jesus>>에서 일본문화는 우리의 연약함을 허용하며 고통을 동정하기에 신을 아버지 이미지가 아닌 어머니 이미지로 인식한다고 말했다. “With this fact always in mind, I tried not so much to depict God in the father-image that tends to characterize Christianity, but rather to depict the kind-hearted maternal aspect of God revealed to us in the personality of Jesus.”

시노다 마사히로(篠田正浩) 감독이 1971년 영화화 했으나 로드리고의 배교 과정을 대폭 수정. 마츠무라 테이조(松村禎三) 대본, 작곡으로 1993년 오페라화.

1987(64), 11월, <<沈黙>의 현장 長崎県 西彼杵郡 外海町(現 長崎市 西出津町)에 ‘沈黙の碑’ 설립. 出津(시츠)文化村에 文学碑세움.

“人間がこんなに哀しいのに 主よ 海があまりに碧いのです(Humanity is so sad, Lord, and the ocean so blue.)”

1973(50), <사해의 호반(死海のほとり)>, 엔도는 서양중심 교회와 선교, 서구 중심 신학에 대하여 비판적. 예수를 나약한 인간으로 해석, 패배는 하지만 굴욕은 않는 것으로 묘사.

“쳇, 무슨 예언자가 저래, 기적도 못 일으키고.” 기적 못 일으키는 예수를 본 군중들.

그러나 예수는 빌라도에게 말한다.

“내가 한 번 그 인생을 가로지른다면 그 사람은 나를 잊을 수 없을 거요.(あなたは私を忘れないでしょう)”

“왜?”

“내가 언제까지나 그 사람을 사랑할 테니까요.(わたしがその人をいつまでも愛するからです.)”

遠藤周作文学館. 長崎市 東出津町77番地. 2000년(平成12年)5월, 西彼杵郡(니시소노기군) 外海町(소토메초). 2005년 1.4, 이 거리가 나가사키 시에 편입.

(끝)

“사랑과 행복, 구원으로서의 문학”

*강연요지 전문 (PDF파일 원본 첨부)

[유정신보=LA] 편집부 정리

사진: 심흥근 기자 (inchon7080@gmail.com)

*일시- 2017년 11월 15일 오후 6시30분 -9시

*장소 - LA한국교육원 (680 Wilshire Pl, L.A)

*주관 - 미주문인협회 / 재미시인협회 / 재미수필문학가협회

미주소설가헙회 / 미주시학 / 글마루문학원 / 미주가톨릭문협

사랑과 행복, 구원으로서의 문학

1. 전위주의 시대의 예술혁명

어원은 라틴어의 modo, 즉 영어의 just now(바로 지금)에서 유래. 모던이란 시대 구분 명칭. 모더니즘이란 거시적으로는 1890년대부터 1945년간 유럽 전역에서 성행했던 전위주의 (Avant-garde) 미학운동 일체를 지칭. 기존의 사실주의적 이론에 대한 비판에서 출발한 실험적인 활동으로 상징주의. 다다이즘. 초현실주의. 표현주의. 이미지즘. 주지주의. 유미주의. 심리주의 일체에 대한 명칭.

사상적 배경은 니체와 프로이트 등 전통적 질서와 가치체계 파괴적인 요인. 기존 부르주아의 가치관과 동시에 프롤레타리아 혁명의식도 동시에 배격. 그러나 사회경제사적으로는 다분히 부르주아 계층의 정서와 융합.

카바레 볼테르(Cabaret Voltaire)의 전위주의,

후고 발과 아내 에미 헤닝스가 1916년 2월 5일 개관한 다다이즘의 발상지로 작품 전시 및 집회 등 복합 문화공간. 처음에는 ‘농장’ 바였다가 개조.

On July 28, 1916, Ball read out the <Dada Manifesto>. In June, Ball had also published a journal with the same name. It featured work from artists such as the poet Guillaume Apollinaire and had a cover designed by Arp.

Hugo Ball(1886-1927), German author, poet and one of the leading Dada artists. 독일 가톨릭 중산층 집안 출신으로 뮌헨, 하이델베르크, 베를린 등 대학에서 사회학과 철학 전공. 제1차대전 때 스위스 망명, 바쿠닌( Mikhail Aleksandrovich Bakunin, 1814-1876) 철학에 경도. 1916년 다다 선언.

Emmy Hennings(1885-1948), 시인, 연기자. 1913년 뮌헨에서 발 만나 예술적인 동지. 함께 1915년 취리히로. 1920년 결혼.

트리스탄 차라(Tristan Tzara, 1896-1963), 몰다비아 지역 유태인으로 출생, 11세 때 부카레스트로 이사. 1914년 University of Bucharest 입학, 수학과 철학 전공, 이듬해 취리히 행. 발과 카바레 볼테르에서 다다운동. 1919년 파리로 가서 다다운동 계속.

다다이즘(Dada, Dadaism), 다다란 슬라브어로 열정적 확신, 프랑스어로는 강박관념적 집중 혹은 아이들이 목마를 부를 때 쓰는 말, 차라가 카페 테라스(Cafe Terrace)에서 1916년 2월 8일 오후 6시에 ‘다다’란 말 발설. 바보스러운 의미 없는 말.

파리, 뉴욕, 이태리, 러시아, 네델란드, 유고슬라비아, 도쿄 등지로 확산.

시에서의 다다의 극단적인 예 ; 모자 속에 낱말 집어넣고 무작위로 뽑아서 시 짓기. 외설어 사용. 3작품을 동시에 낭독하기. 소음과 소리 지르기 등. 1922년 사명 끝이라고 선포, 초현실주의 등에 흡수 됨.

기존 가치, 예술 부정, 반예술 표방한 무정부주의적 예술 운동. 예술적인 선구로는 마르셀 뒤상(Marcel Duchamp, 1887-1968), French-American painter, sculptor, chess player, and writer. 1915년 뉴욕 행. 그곳에서 뉴욕파 다다이즘 전개. <계단을 내려가는 나부(Nude Descending a Staircase, No. 2, Nu descendant un escalier n° 2)>(1912). <자전거 바퀴>(1913). <샘(Fountain)>(1917) 등.

음악계는 쇤베르크(Arnold Schönberg), 드뷔시(Achille-Claude Debussy), 라벨(Maurice Joseph Ravel), 바르토크(Béla, Bartók) 등.

스트라빈스키(Igor Stravinsky), <Le Sacre du printemps(The Rite of Spring)>(1913. 5.29. 밤, 파리 샹젤리제 극장서 초연),

미술계는 칸딘스키(Wassily Kandinsky), 브라크(Georges Braque), 피카소(Pablo Ruiz y Picasso, 1881-1973) 등.

2. 노마드 시대의 특징

보드리야르(Jean Baudrillard, 1929-2007)의 21세기 진단. Nomade 이론.

현대는 multiculturalism(다문화)시대. 1908년 포드 T형 승용차 1대 조립 시간이 12시간 28분에서 1ㅅ간 30분으로 단축, 대당 가격은 2천 달러에서 290달러. 1927년 5월 생산 중단. 이유는 GM사의 시보레 등장. 이 시점을 생산의 시대의 종언, 소비의 시대 진입. 생산 시대는 양의 축적-소비시대는 질의 평가, 상품시대에서 예술품 시대로 전환. 거지도 예술적 동냥 하는 시대.

노마드 시대는 또한 디아스포라(Diaspora)와 다문화시대(Multiculturarlism)를 겸한다.

프롬(Erich Fromm, 1900-1980), “신은 멀리 있는 ‘우주’라는 주식회사의 사장"으로 변한 시대. 악마가 지옥에 있지 않고 지상에서 성업 중인 시대. 권력. 돈. 섹스, 명예 등... 악마에게 영혼을 서로 팔려고 공개 입찰해 둔 상태.

“찬란하고, 환희에 차 있으며, 야만스럽고, 행복하고, 기상천외하며, 기괴하고, 도저히 살 수 없고, 인간을 해방시키며, 끔찍하고, 종교적이면서도 종교 중립적인 사회. 21세기는 이런 모습일 것이다.”(자크 아탈리)

임헌영 평론집, <불확실시대의 문학>(한길사) 참고.

발터 벤야민(Walter Benjamin, 1892-1940), 1960년대부터 ‘벤야민 르네상스‘ ; 유태주의 + 마르크시즘 + 모더니즘 = 마르스크스 인용하는 비 마르크스주의자.

시대 풍속사부터 언어철학, 번역 이론, 미메시스론, 독특한 산문양식, 모더니즘적 미학관, 문명사 전반에 걸친 통찰로 데리다(Jacques Derrida, 1930-2004) 등 후기구조주의· 포스트모더니즘· 해체론, 매체이론 등 현대문명사 전체를 조망.

<프란츠 카프카> ; 비교적(秘敎的), 신비주의적인 요소. 카프카의 작품을 풍요롭게 읽고 구절마다 자신의 사유를 담은 해석.

인디언이 된다면 언제나 달리는 말에 올라타고, 비스듬히 바람을 가르며 진동하는 대지 위에서 짧은 전율을 느끼면서, 마침내는 박차도 내던지고, 왜냐하면 박차 따윈 있지도 않았으니까, 또 말고삐도 내던지고, 왜냐하면 말 고삐 같은 것은 있지도 않았으니까, 드디어는 대지가 매끈하게 깎아놓은 황야처럼 보이자마자 말의 목덜미도 말의 머리도 보이지 않으리라(사라져 버리리라).

카프카 <인디언이 되고 싶은 욕망>

<기술복제시대의 예술작품> ; 예술작품은 원칙적으로 복제 가능(도제, 예술의 대가, 제3자의 돈벌이). 완벽한 복제라도 한 가지 요소가 빠져 있다. 즉 시간과 공간에서 예술작품이 갖는 유일무이한 현존성, 즉 일회적 현존성. 시간적 공간적 현존성은 원작(Original)의 진품성.

현존성을 분위기 Aura라는 개념.

아우라의 붕괴를 <산딸기 오믈렛>로 풀이.

3. 가족 분해의 시대?

후기 산업사회의 타성적 사랑의 예, 에리카 종(Erica Mann Jong, 1942-)의 <날기가 두렵다(Fear of Flying)>(1973). In the novel, Jong coined the term "zipless fuck", which soon entered the popular lexicon.

<매디슨 카운티의 다리(The Bridges of Madison County)>(1992), 무대는 Madison County, Iowa. 작가 로버트 제임스 월러(Robert James Waller(1939-), 일상화된 사랑으로 사랑 때문에 인생을 바꾸지 않는 보통 사랑의 시대의 증언.

한국은 노마드 시대에 문학 전 장르에 걸쳐서 (1) 가족 분해, (2) 여행, 기행체 시, 소설, 수필이 대유행.

가족분해는 (1) 신소설 시대까지는 계모가 그 주요 원인. 일제 식민통치 시기에는 강제 징용이나 유이민. (2) 8.15와 6.25 전후에는 가난과 이데올로기적인 갈등. (3) 1960년대 농민분해 과정(바로 노마디즘의 초보적 형태). (3) 1970년대 애정의 파탄. (4) 1980년대 소설에서는 성격문제. (6) 최근에는 원인 불명(윤대녕).

다성욕시대 ; 들뢰즈와 가타리에 의하여 '다성욕(polysexuality)'이라 명명.

하층 노마드의 국제적 룸펜화 현상. 유미주의적인 경향 유행.

공지영 <조용한 나날>, 단편집 <<존재는 눈물을 흘린다>> 수록), 첫 애인을 다른 여인에게 보내주고, 결혼한 남편 역시 또 다른 여인에게 가게 한 뒤 결혼한 여주인공은 36세.

나는 옷을 벗고, 강물이 베란다 밑에서 찰랑이는 모텔 방에서 김 대리와 익숙한 섹스를 했다. (.......) 남편은 아직 돌아오지 않았다. (.....) 나는 눈을 내리깐 채, 수첩을 꺼내 오늘자 일기를 메모한다.

아무 일도 없었다. 오늘도 조용한 하루였다, 라고.(<조용한 나날>)

그 이후, 권지예, 김윤영, 김애란, 한강 등으로 이어지고 있다.

4. 창작방법론 개요

문학 입문자들은 초기에 장르 선택의 기로에 선다. 그 선택방법을 <비파행>에서 찾아보자.

<장한가(長恨歌)>의 대문호 백거이(白居易, 772年2月28日-846年9月8日), 字 樂天,晚号 香山居士、醉吟先生,另有 廣大教化主的 稱號。

江州(今 江西省 九江市)司馬, 白居易被贬江州司马已两年,在浔阳江头送别客人,偶遇一位年少因艺技红极一时,年老被人抛弃的歌女。有感而发。<비파행(琵琶行)>(장편서사시).

九江琵琶亭白居易石像

“浔阳江头夜送客(심양가두야송객) / 枫叶荻花秋瑟(풍엽적화추슬슬) / 主人下马客在船주인하마객재선) / 举酒欲饮无管弦(거주욕음무관현) / 醉不成欢惨将别(취불성환참장별) / 別时茫茫江浸月(별시망망강침월) / 忽闻水上琵琶声(홀문수상비파성) / 主人忘归客不发(주인망귀백불발).”

여기서 작가적 기질을 가진 사람은 이게 단초가 되어 사건을 더 전개할 줄 알아야하고, 수필가는 그 여인의 옷매무새나 자태 등을 더 추가해 서술해야 된다. 시인은 입다 더 짧게 처리해도 좋다.

체호프(Anton Pavlovich Chekhov, 1860.1.29.-1904.7.15.)의 창작비법.

스타니슬라프스키(Konstantin Sergeevich Stanislavskii, 1863-1938)8의 연출 비법과 창작방법론 비교.

창작의 기본은 작가 자신의 절박감에서 형성. 그 대표적인 예는 차이코프스키(Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893)에서 찾을 수 있다.

<비창(the Pathétique)>(1893, 53살)의 탄생 비화.

The Symphony No. 6 in B minor, Op. 74. 교향곡 제6번, 조카 보비에게 헌정. 레퀴엠에 가까운 분위기. 제1악장은 신과의 싸움 아닌 자신과의 싸움.

1852(12살), 페텔스부르크 법률학교(The School of Jurisprudence(Императорское училище правоведения) 입학 1859년(19세) 졸업, 법무성에 근무함.

러시아 음악협회(Russian Musical Society, RMS, 1859년 창립)의 음악교실(Mikhailovsky Palace, now the Russian Museum)거쳐 안톤 루빈슈타인이 건립한 페테르부르크음악원((St.petersburg Conservatory) 1기생 입학, 재학 중 법무성에서 승진 대상에서 누락. 사직 후 음악원 졸업, 모스크바음악원(Moscow Conservatory) 이론 교수.

이 무렵 성욕 억제가 작곡가에게 큰 고뇌. 냉혹한 사람들이 자신의 호색적인 취향을 알게 될까 공포심. “나는 홀로 있는 것이 좋고 말도 별로 하지 않는단다. (....)나는 삶에 지쳐서 새로운 관계를 맺기에는 너무 게으르고, 가정을 이루기에는 지금 너무 편안한 상태이며, 아내와 아이들의 운명에 대한 책임을 짊어지기에는 너무 나태하다.”(1864년 여동생에게 보낸 편지)

동성애자? 코테크(Iosif Iosifovich Kotek, 1855-1885), violinist, composer.

아내 안토니나(Antonina Ivanovna Miliukova, 1848-1917), 1877-1893년간 형식상 부부. 차이코프스키 사후 미망인 신분 유지.

“영감이란 첫 번째 부름에는 나타나지 않는 손님과 같습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 사람들은 계속 작업을 해야 합니다. 그리고 진정한 예술가라면 일할 마음이 나지 않는다는 핑계로 팔짱을 낀 채 아무 일도 하지 않고 앉아있는 법이 절대로 없습니다. 일할 기분만 기다리면서 앞으로 나아가려는 노력을 하지 않는다면 금방 무감각과ㅑ 나태에 바지고 마는 법입니다. .....믿음과 인내가 저를 떠난 적이 없었습니다. .... 이 영감의 원천을 사람들은 알지 못하지요. 바로 이것이 인간의 마음을 움직이고 인간에게 지속적인 영향을 끼칠 작품들을 만드는 능력을 제게 부여했습니다.“폰 메크 부인에게 편지, 1878.3.5.)

“저는 창작 능력과 상상력이 부족하다고 한탄할 정도는 아닙니다. 하지만 형식을 다룰 때면 언제나 미숙함으로 괴로워하고 있습니다. 오직 지속적으로 집요하게 일을 함으로써만이 저는 어느 정도까지는 내용에 상응하는 형식을 완성해 낼 수 있게 되었습니다.”

“명성! 이 단어가 저의 가슴 속에 얼마나 상반되는 감정들을 불러일으키는지요! 한편으로 저는 명성을 바라고, 또 명성을 얻으려고 노력하지요. 그러나 다른 한편으로 명성은 제게 역겹기만 하답니다.” (폰 메크에게 편지, 1880.8.25.)

1893.11.6. 동생 모데스트의 집에서 운명(53세).

11월 10일 8천명의 조객 행렬로 알렉산더 네프스키 수도원묘지(Tikhvin Cemetery at the Alexander Nevsky Monastery)에 안장.

5. 영혼의 방황과 구원

카잔차키스(Nikos Kazantzakis, 1883-1957)의 <영혼의 자서전>에 나타난 고뇌.

세 가지의 기도

“첫째, 나는 당신이 손에 쥔 활이 올시다, 주님이여. 내가 썩지 않도록 나를 당기소서.

둘째, 나를 너무 세게 당기지 마소서, 주님이여. 나는 부러질지도 모릅니다.

셋째, 나를 힘껏 당겨주소서, 주님이여. 내가 부러진들 무슨 상관이겠나이까?”

크레타 섬 이라클리온(Heraklion, Iraklion Crete) 출생. 늙은 산파, “언젠가 이 아기는 주교님이 될 테니, 내 말을 잊지 말아요.”

조상들은 약탈자, 즉 해적. 그런 가운데서 소년은 대지와 바다, 여인, 별이 가득한 하늘. “내 모든 감정은, 그리고 지극히 추상적인 것에 이르기까지 내 모든 사상은, 이 네 가지 기본적인 요소로 이루어졌다. 내 머릿속에서는 가장 형이상학적인 문제까지도 바다와, 흙과, 인간의 땀 냄새가 나는 따스한 실체의 형태를 취한다. 개념이 나에게 따르려면 육체가 되어야 한다. 냄새 맡고, 보고, 만질 때 – 그 때가 되어야 나는 이해한다.” “내가 좋아하는 어느 비잔티움 신비주의자가 말했다.

“현실을 바꿀 수가 없을 터이니 현실을 보는 눈을 바꾸자.” 어렸을 때 나는 그랬고, 지금도 삶에서 가장 창조적인 순간들에는 마찬가지로 그렇게 한다.“

“참된 인간이란 아무리 곤경에 처했어도 신의 앞에서까지도 저항하고, 투쟁하고. 두려워하지 않아야 한다.”

1897(14)-1898(15), 터키인들 기독교인 학살. 일가 키클라데스 제도 낙소스(Náxos) 섬으로 피신. 거기서 프랑스 가톨릭 수도회 운영 학교. 고교시절, 지동설이나 진화설에 충격.

가톨릭으로 개종, 아버지에게 혼쭐 나고 다시 그리스정교로.

내가 처음으로 금지된 말들을 했을 때, 어머니는 후춧가루로 내 입 안을 닦고 다시는 그런 말을 하지 말라고 경고.

아테네 대학교(University of Athens)에서는 법학. 유학, 상처를 받고 그리스로 돌아왔다. 날아가는 어떤 새의 이름을 묻자 농부의 대답, “가엾은 양반. 왜 신경을 써요? 잡아먹지도 못할 새인데.”

1914(31살), 아토스 산(Mount Athos, Holy Mountain, 북부 소재 성산으로 현재 수도원 20여개, 작은 수도처 12개, 주택 7백여 외에 암자와 개인실 등) 수도원 순례, 40여 일간 체재,

톨스토이 읽고 종교가 문학보다 더 중요하다는 생각 굳힘.

앙겔로스와 아토스 방랑. 거룻배로 항구 다프니(Dafni, Mount Athos)로 갔다. 선창가에는 천년 동안 여자와 암컷 짐승까지도 출입을 금한 계율을 지키기 위해 남장 여자가 없는지 엄격하게 지키는 수사가 서서 감시.

아토스 정상, 밀수업자였던 루카스 신부가 안내. 예사로 규칙 어기며 “고해를 하면 죄의 사함을 받으니까요.”

가장 성스러운 ‘동굴의 마카리오스(Makarios)’. 어둠, 똥과 향의 냄새, 그리고 작은 항아리. 앙상한 두 팔이 보이며 “어서 와요!”하는 숨찬 음성. 나는 아직도 악마와 싸우고 계시냐고 물었다.

“이제는 그렇지 않아. 지금은 늙었고, 악마도 나와 함께 늙었어. 악마에게는 힘이 없지....나는 신과 싸우는 중이야.”

“신과요!” 나는 놀라서 소리쳤다. “그럼 당신은 이기리라고 생각하나요?”

“나는 지고 싶어. 나에게는 아직 뼈가 남았는데, 뼈가 저항을 계속하지.”

수사는 마음에 새겨두라며, “지옥에서 벌을 받은 건 오직 하나, 자아이니라. 그래, 자아, 모든 저주가 거기 내릴 터이다.“라고 말했다.

이그나티우스 신부는 움푹한 뺨에 갈아놓은 밭처럼 깊은 주름살이 패이고 엄지발가락이 찢어진 구두 틈새로 비어져 나온 채 썩은 냄새를 풍기며 고백.

“내 마음은 신이 들어오게끔 열리지가 않았어요. 사탄이 문을 잠그고 열쇠를 내놓지 않았기 때문이죠.”

대수도원장은 그를 테살로니키 부근 사유지 감독관으로. 여름 수확기에 소작인들이 속이지 못하게 감시하는 직책. 21년만의 방면. 20년 만에 아기를 안고 젖을 먹이는 여자 보고 어지러웠지만 성모 마리아라고 생각하고 경배. 결국 섹스.

“평생 나는 십자가에 못 박혀 살았지만, 그날 밤 부활했어요. (중략) 정말 처음으로 나는 신이 나에게 가까이, 두 팔을 벌리고 가까이 다가옴을 느꼈어요. 어찌나 감사하게 생각했던지 그날 밤은 동이 틀 때까지 기도를 드렸으며, 내 마음은 활짝 열려 신을 받아들였어요.”

여인은 기도나 단식, 은덕보다 강하다고 그는 말했다.

“주님을 내 방으로 데려온 사람은 여인이었어요! 30년인가 40년 전의 그 날 밤 이후로 나는 항상 죄도 신을 섬기는데 필요한 방법인가 하는 생각을 해보았습니다.”

카잔차키스는 3천 년 전 이집트로부터 히브리 사람들이 도망쳤던 길을 따라갔다. 시나이 수도원(Saint Catherine's Monastery) 탑. 대수도원장은 하느님을 찾고 싶으냐고 물었다. 신의 목소리를 듣고 싶다고 하자 사막에서는 모든 목소리가 들린다며 속세에서 헛되이 추구하던 것을 여기서 찾도록 하느님의 은총을 빌어주었다. 이튿날은 정상으로 올라가 성채를 보았다.

안내하는 신부, “신의 본질에 대해서는 궁리 그만하고 내 말이나 들어요. 화상을 입지 않게 불에 손을 대지 말아요. 눈이 멀지 않으려면 신을 볼 생각을 말고요.”

7일째 요아힘 신부의 방. 그는 내 고향에서 어린 시절 골목을 떠들썩하게 하던 술집 가수들의 마차를 몰던 마부.

“백년을 산다고 해도 여자들을 즐기지 못하면, 그들은 당신이 잠들었거나 깨었거나 언제라도 찾아와 꿈과 영혼을 더럽히죠.”

그는 신보다 인간을 두려워한다며 천사는 고상해진 악마에 지나지 않는다고 단언. 그는 “속세로 돌아가요. 지금은 속세가 수도원이니, 그곳에서 성자가 되어야 해요.”

운명의 벗 기오르고스 조르바를 만난 건 1917년(34살)때,

<영혼의 자서전>에서 내 영혼에 가장 깊은 자취를 남긴 인물은 다섯 사람이다.

호메로스, 붓다, 니체, 베르그송, 조르바.

“나는 최상의 어리석음이라고 여겨지던 삶의 본체가 나에게 실천하라고 소리치는 바를 감히 하지 못하는데 내 영혼을 수치스러워했던 적이 무척 많았다. 하지만 나는 조르바의 앞에서보다 내 영혼에 대해서 더 수치를 느꼈던 적은 없었다.”

“연민 – 붓다의 나그네 길에서는 그것이 훌륭한 안내자이다. 연민을 통해서 우리들은 육체로부터 스스로 해방되고, 울타리를 무너뜨리고, 무(無)와 하나가 된다.”

프로이트의 제자 빌헬름 슈테켈Wilhelm Stekel, 1868-1940)이 붙인 ‘성자의 병’이란 안면습진. 슈테켈은 나에게 어서 빈을 떠나라고. 빈에서 베를린으로 옮기면서 나는 붓다와 결별했다.

비 내리는 일요일, 박물관 안에서 인간의 두개골로 만든 아프리카의 무서운 가면들을 구경. 한 여자, 자기는 유대인이라고 소개하기에 아직도 메시아를 기다리냐고 물었다.

“아뇨, 그는 왔어요.”

“메시아요?”

“네, 메시아요.”

나는 다시 웃었다. “언제요? 어디서요? 그분의 이름은 무엇인가요?”

“레닌이에요.”

여자는 붓다라는 사람 얘기는 들었다며, 그는 유령이라고 했다. “우리의 메시아는 피와 살로 이루어졌어요.” 그녀는 얼굴을 붉히며 격분한 소리로 말했다. 며칠 전 러시아에서 돌아왔다는, 야수적인 분노로 들끓는 그녀의 이름은 이트카. 그녀와 사랑에 대한 말은 한마디 없이 동물들처럼 몸으로만 즐거워하며 깊은 잠이 들곤 했다. 기독교는 죄악이라고 오명을 씌움으로써 남녀의 결합을 더럽혔지만 얼마나 마음이 편한가! 나는 불타오르는 여자를 감탄의 눈으로 지켜보며 나는 구운 메추라기를 게걸스레 먹어치워 수녀들을 놀라게 했다는 성녀 테레사를 떠올렸다. “기도시간에는 기도를 열심히 하고 메추라기 시간에는 메추라기를 먹고요.”라고 테레사는 두 행위에 똑같은 열성을 보였다는 것.

“인류를 동정하기에 앞서서 나는 내적인 부끄러움을 느꼈다. 모든 공포를 덧없고 헛된 환각으로 변모시키려고 애쓰는 한편으로, 인류의 고통을 보고 나는 부끄러움을 느꼈다. (중략) 처음에는 수치심이, 나중에는 연민이 내 가슴 속에서 맥박 쳤고, 나는 다른 사람들의 고통을 나 자신의 고통처럼 느끼기 시작했다. 다음에는 분노가, 그 다음에는 정의에 대한 갈망이, 그리고 무엇보다도 강한 책임감이 뒤따랐다. 세상의 모든 굶주림과 불의는 내 탓이고 내 책임이라고 생각하였다. 나는 어떻게 해야 하나? 나는 내 의무가 달라졌음을 알았다.”

“포만감에 시달리는 사이비 불교 신자여. 장난삼아 고통에 시달리는 귀족적인 인간이여. 정말로 반갑습니다. 지금까지 당신은 신의 얼굴을 찾아 헤맨답시고, 하나의 거짓된 신을 찾기 위해 다른 거짓된 신을 버리고는 했습니다. 이리로 와서, 불쌍한 나의 친구여, 참된 신의 얼굴을, 인간의 얼굴을 찾도록 하세요. 구원을 받고 싶다면 꼭 와야 합니다. 우리들이 건설하는 세상은 이제 겨우 뼈대만 완성되었습니다. 붓다도 좋지만 – 붓다는 백발 할아버지들이나 추구하는 대상이랍니다.”

그렇게 3개월을 지나고 다시 베를린에 들렸다가 그리스로 돌아가는 길에 빈에 들렸을 때는 세상이 달라졌다. 야만스런 현대 음악, 치장한 여자들, 황금에 대한 욕망... 전에는 유혹적이던 것들이 구역질과 공포를 일으키는 대상으로 변해 있었다. 세상이 썩는 듯한 냄새가 사방에서 났다.

“생명체가 권력을 축적하면 멸망을 낳게 된다. 또한 생명체는 맡은 의무를 다했기 때문에 제거된다는 불가해한 사실도 존재한다. 의무를 완수하지 못했더라면 그것은 남들을 괴롭히거나 자신이 괴롭힘을 당하지 않으며 훨씬 더 오랫동안 멍청히 살았으리라.”

스탈린 등장으로 반사회주의로 돌아서다.

<그리스도 최후의 유혹(The Last Temptation of Christ, The Last Temptation)> 출간으로 신성 모독. 그리스에서는 출간 않았고, 이듬해 교황이 가톨릭 금서목록에 올림. 카잔차키스는 바티칸과 아테네에 전문 보냄. “성스러운 사제들이어, 여러분은 나를 저주하나 나는 여러분을 축복합니다. 여러분께서도 나만큼 양심이 깨끗하시기를, 그리고 나만큼 도덕적이고 종교적이시기를 기원합니다.”

소설은 예수 그리스도의 생애 재구성. 예수를 물리적 환경에 민감한 인간으로 부각. 마리아 막달레나에 대한 욕망과 소명의식 사이의 갈등.

십자가 처형, 천사가 구원, 결혼해 선한 인간으로 살기. 수년 후 그 천사가 사탄임을 알자 지상의 행복은 꿈임을 각성. 꿈에서 깨어나 십자가형에 희생.

1957(74), 중국 정부 초청으로 중국행. 일본 경유 귀로에 백혈병 증세, 독일 병원. 알베르트 슈바이처 박사의 쾌유 문병. 고비 넘겼으나 아시아 독감으로 10월 26일 독일 프라이부르크(Freiburg)에서 사망.

유명한 묘비명(Heraklion 언덕 위), "I hope for nothing. / I fear nothing. / I am free."

6. 엔도슈사쿠의 일깨움

遠藤周作(Endō Shūsaku, 1923-1996), 1966년(43살), 장편 <침묵(沈黙)>. 다니자키 준이치로(谷崎潤一郎)상 수상.

에토시대(江戶, 1603-1867) 기독교 탄압상. 1626, 나가사키 감옥 신자들의 야마 하이리(山入拷問) 고문. 운젠지옥(雲仙地獄) 온천 물 퍼붓기, 돌 위에 세워두기, 입 막고 열탕에. 1628년부터 고문에서 신앙 포기 종용으로 바뀜.

(1) 아나츠리(穴吊り), (2) 성화 밟기(후미에, 踏絵) 등 고문.

크리스토판 페레이라(Cristóvão Ferreira, 1580경-1650) ; 포르투갈인 예수회 선교사로 일본에서 고문 후 기교(棄敎), 사와노 추안(沢野忠庵)이라 개명, 일녀를 아내로 삼고 기독교 탄압에 앞장. 일본어에 능통했던 그는 1633년 나가사키에서 피체, 아나츠리 형. 다른 동료는 다 죽은 데도 견디다 5시간 만에 기교. 기독교 비판서 <<현의록(顕疑録)>>, 천문학 다룬 <<천문비용(天文備用)>>, 의학서 <<남만유외과비전(南蛮流外科秘伝)>> 등 출간. 사위(杉本忠恵, 스기모토 추케이)는 바쿠후의 의사 됨.

예수회 본부에서는 큰 충격, 페레이라 사건 뒤 일본 선교 지망자 많아졌으나 오히려 그에게 배교 설득 당함.

<침묵>의 모델은 키아라(Giuseppe Chiara, 1602-1685), 이태리 출신 예수회 선교사로 일본 지망, 피체(1643), 강제 개종, 일본명 오카모토 산에몬(岡本三右衛門)으로, 일녀를 아내로. 그의 배교에는 페레이라가 큰 공로. 기독교 포교의 내면은 그 나라 정복이란 점도 밝힘.

사후 기독교가 금한 화장, 고이시카와(小石川, 東京都文京区) 無量院에 묘석, 이후 행방불명. 현재는 그 가까이에 있는 덴쓰인(伝通院)에 공양비(供養碑), 초후시(調布市) 調布살레지오神学院에 묘비.

포르투갈 출신 예수회 선교사 로드리고(Sebastião Rodrigues)는 실존인물인 키아라가 모델. 그의 스승은 Fr. Cristóvão Ferreira. 페레이라가 배교한 정황조사와 성당 재건 위해 Fr. Francisco Garrpe와 함께 마카오 거쳐 일본에 잠입(五島列島, 九州 최서단. 나가사키 서향 100킬로)한 것은 1638년. 로드리고는 일인 기치지로의 안내로 활동했으나 그가 배교, 밀고해 피체. 나가사키 봉행소(奉行所)에서 로드리고는 페레이라와 만남. 페라이라는 일본인에게 기독교란 무엇인가란 문제 제기하며 배교 유혹. 기치지로는 로드리고 신부에게 한번만 만나달라고 울며 호소.

신의 영광에 찬 순교를 각오한 로드리고의 귀에 뭔가 괴로운 울림 같은 소리. 배교한 일인 산자들에게 로드리고가 배교할 때까지 고문하는 것. 여명, 로드리고는 奉行所 앞 뜰에서 후미에(踏絵) 실시. 그 고뇌의 순간 예수의 말, “踏むがよい。お前のその足の痛(いた)みを、私がいちばんよく知っている。その痛みを分かつために私はこの世に生まれ、十字架を背負(せお)ったのだから.”(Trample! Trample! It is to be trampled on by you that I am here.)

“고난의 순간에 하나님은 어디 계신가?”

그가 혼란에 빠진 것은 갑작스럽게 일어난 사건 때문만은 아니었다. 이해할 수 없는 것은 이 뜰 안의 정적과 매미 소리와 파리의 날개 소리였다. 한 인간이 무참히 죽었는데도 바깥세상은 전혀 그런 일이 없었던 것처럼 전과 다름없이 계속 움직이고 있었다. 이런 바보스러운 일은 있을 수 없다. 이것이 순교란 말인가? 무슨 의미가 있단 말인가? 왜 당신은 침묵하고 있는가? (중략)

"온 땅에 어둠이 임하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라." 이것이 오랫동안 생각해 온 순교의 이미지였다. 그러나 현실에서 본 농민의 순교는 저 사람들이 살고 있는 오두막, 저 사람들이 입고 있는 남루한 옷처럼 초라하고 가련하기만 했다.

배교하자 기치지로가 그에게 와 용서를 빌었다. 기치지로를 통하여 예수는 또 로드리고에게 말한다. “私は沈黙していたのではない。お前たちと共に苦しんでいたのだ.” “弱いものが強いものよりも苦しまなかったと、誰が言えるのか?”

이노우에치쿠고노카미(井上筑後守, 大目付, 오메츠케) ; 아나츠리(穴吊り) 고문방법을 고안한 인물, 온후한 초로의 정치인으로 자신도 한때는 독실한 기독교 신자, 로드리고에게 기독교는 일본과는 안 맞는다고 설득. 그의 부하 통역사 역시 신학교에서 영세를 받은 경력이 있지만 선교사들의 오만과 일본인에 대한 모멸의식에 실망했다고 실토한다.

원제는 <<양지의 향기(日向の匂い)>>였으나 편집자의 제안으로 <침묵>으로 개제.

William Cavanaugh(영국, 윤리신학), 이 소설에 대하여 신이 고통을 제거해주지 않고 인간성과 함께 고통에 빠졌기 때문에 “deep moral ambiguity”라고 평.

작가는 <<A Life of Jesus>>에서 일본문화는 우리의 연약함을 허용하며 고통을 동정하기에 신을 아버지 이미지가 아닌 어머니 이미지로 인식한다고 말했다. “With this fact always in mind, I tried not so much to depict God in the father-image that tends to characterize Christianity, but rather to depict the kind-hearted maternal aspect of God revealed to us in the personality of Jesus.”

시노다 마사히로(篠田正浩) 감독이 1971년 영화화 했으나 로드리고의 배교 과정을 대폭 수정. 마츠무라 테이조(松村禎三) 대본, 작곡으로 1993년 오페라화.

1987(64), 11월, <<沈黙>의 현장 長崎県 西彼杵郡 外海町(現 長崎市 西出津町)에 ‘沈黙の碑’ 설립. 出津(시츠)文化村에 文学碑세움.

“人間がこんなに哀しいのに 主よ 海があまりに碧いのです(Humanity is so sad, Lord, and the ocean so blue.)”

1973(50), <사해의 호반(死海のほとり)>, 엔도는 서양중심 교회와 선교, 서구 중심 신학에 대하여 비판적. 예수를 나약한 인간으로 해석, 패배는 하지만 굴욕은 않는 것으로 묘사.

“쳇, 무슨 예언자가 저래, 기적도 못 일으키고.” 기적 못 일으키는 예수를 본 군중들.

그러나 예수는 빌라도에게 말한다.

“내가 한 번 그 인생을 가로지른다면 그 사람은 나를 잊을 수 없을 거요.(あなたは私を忘れないでしょう)”

“왜?”

“내가 언제까지나 그 사람을 사랑할 테니까요.(わたしがその人をいつまでも愛するからです.)”

遠藤周作文学館. 長崎市 東出津町77番地. 2000년(平成12年)5월, 西彼杵郡(니시소노기군) 外海町(소토메초). 2005년 1.4, 이 거리가 나가사키 시에 편입.

(끝)